患者安全实践典型案例 | 重庆医科大学附属第一医院:一例PICC导管断裂的破解之策与深层次原因洞察 ——肿瘤患者中心静脉血管通路全程管理方案构建

单位 | 重庆医科大学附属第一医院 |

案例名称 | 一例PICC导管断裂的破解之策与深层次原因洞察 ——肿瘤患者中心静脉血管通路全程管理方案构建 |

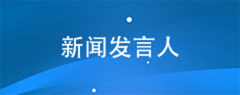

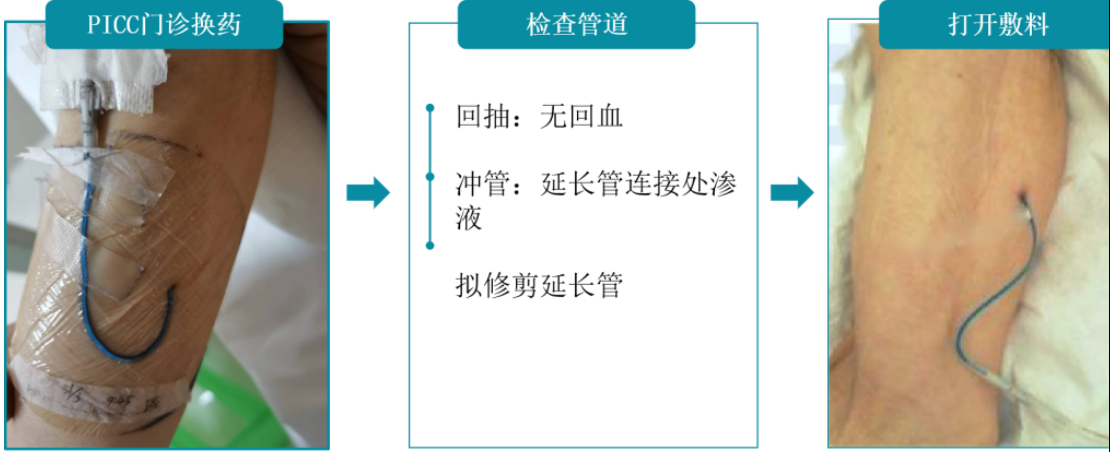

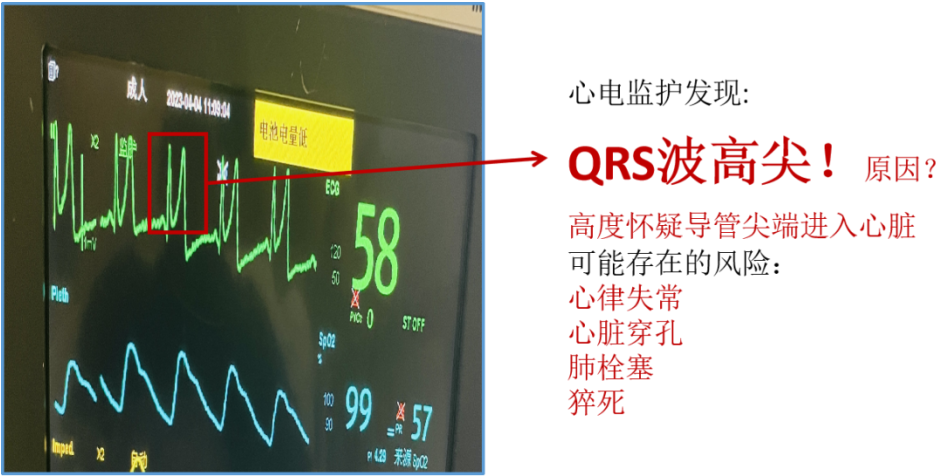

背景/拟解决的主要问题 | 我院静疗门诊在2023年4月发现PICC导管体内断裂一例,行急救护理,于DSA下血管内成功取出导管。根本原因涉及导管置管前、中、后全流程,经科室核心质控会议决定优化现有中心静脉血管通路管理团队,细化各流程操作及行为规范,构建中心静脉导管全流程管理路径。具体导管断裂案例如下: 一、一般资料 1.基本信息:孙某,男,58岁,汉族,已婚,食管恶性肿瘤(食管鳞状细胞癌T3N1MOIIIB期),术后化疗。 2.导管留置时间:置入时间:2022.5.27:巴德4F单腔三向瓣膜,置入37cm,外露7cm,事发时带管10个月。 3.事发时间:2023年4月5日。 4.用药方案:2022.07-2023.01: TP方案(白蛋白紫杉醇400mg,奈达铂120mg);2022.07-至今:免疫治疗(替雷利珠单抗200mg)。 二、案例回顾 1.事件前4天(2023-3-31):患者于外院维护时发现回抽无回血,且穿刺部位附近有轻微疼痛感,联系我科静疗护士后,通知患者返院处理,但患者未及时来院,5天后行免疫治疗入我科维护。 2.事件发生当天(2023-4-5)

3.发现导管断裂

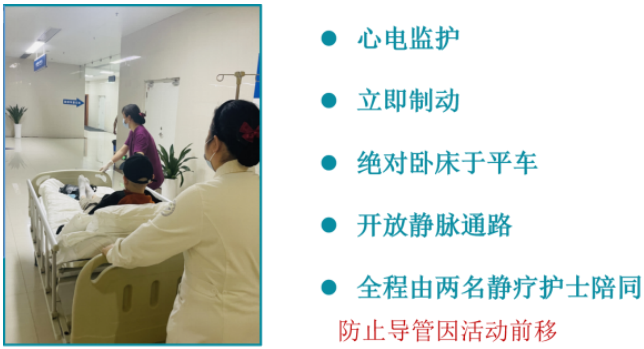

4.发现导管断裂后处理

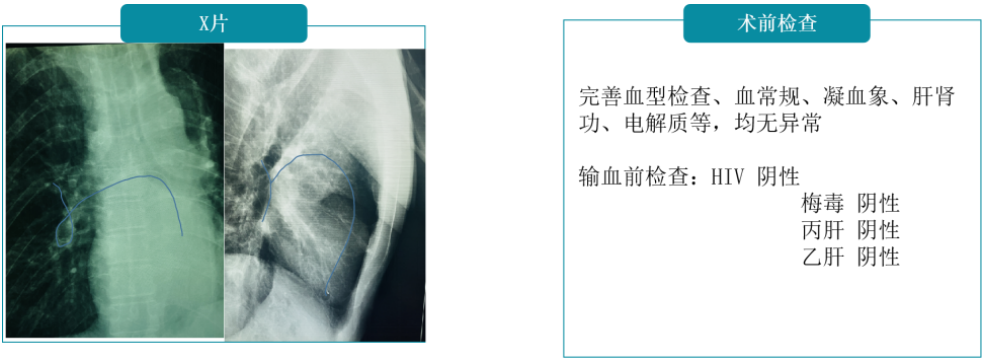

5. 启动多学科会诊(肿瘤科、血管外科、放射科、检验科),会诊意 见:右肺门胸7椎体上沿水平至胸11水平可见导管影,建议尽快在DSA下取出导管,完善术前相关检查。

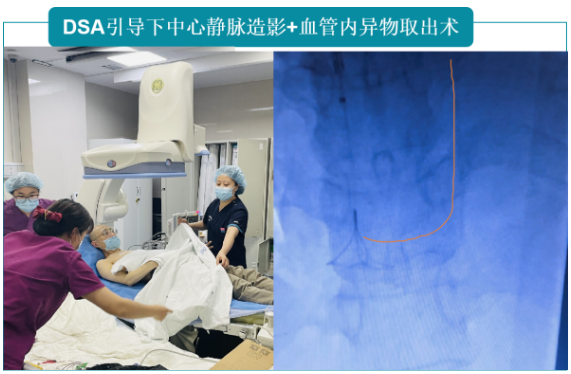

6.DSA引导下中心静脉造影+血管内异物取出术,从颈内静脉切入并顺入导丝,可见PICC导管一端位于右心房,一端位于肺动脉,术中出血约5ml,患者未诉胸闷、呼吸困难等不适,使用弹力绷带加压包扎穿刺部位。

7.术后护理:医护患三方共同检查确认断裂PICC管已完整取出,患者安返病房,行心电监护,予以双鼻导管吸氧3L/min,左手静脉通道营养支持,右颈部纱布覆盖加压4小时,卧床休息,做好患者心理护理。 小结:本次案例中,PICC在术后带管期间发生断管,情况十分危急。幸运的是,静疗护士通过心电监护早期识别、及时发现断管尖端位于心脏。随后,通过多学科会诊,在 DSA(数字减影血管造影)下成功将断管取出,整个过程有惊无险!这一事件凸显了医务人员在面对突发状况时,能够迅速做出准确判断,并采取有效的措施进行处理。同时,也提醒我们在术后带管期间,患者和医护人员都应密切关注导管情况,加强护理和观察,以防止类似意外的发生。 |

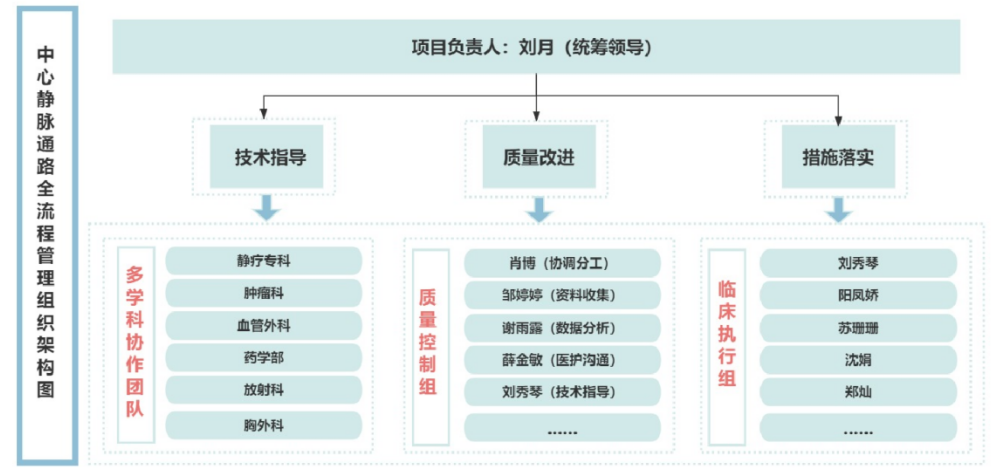

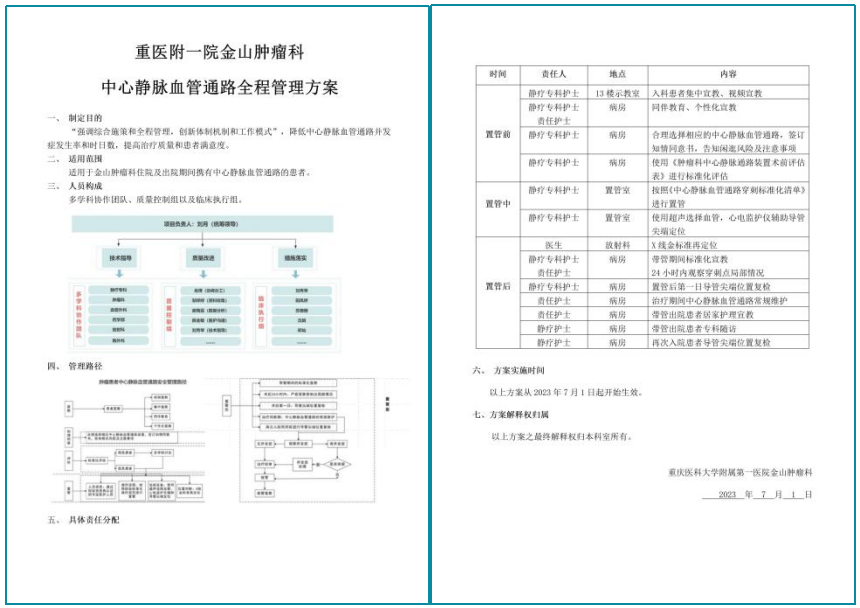

实践措施 | 一、整合原有中心静脉血管通路管理团队 建立一支多学科、医护技一体化创新团队,为中心静脉导管全流程管理保驾护航。

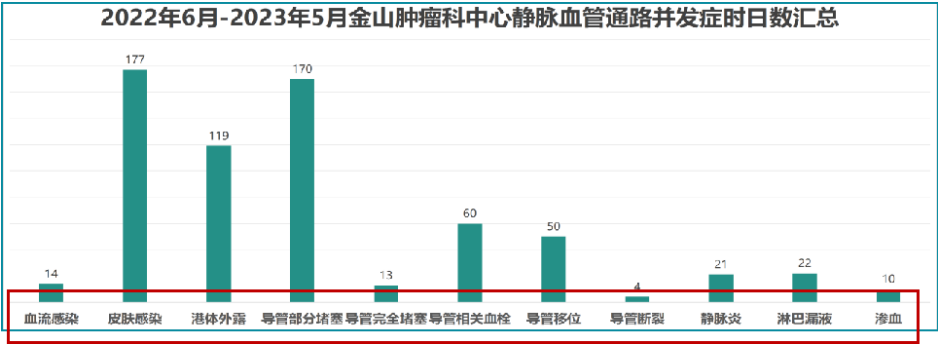

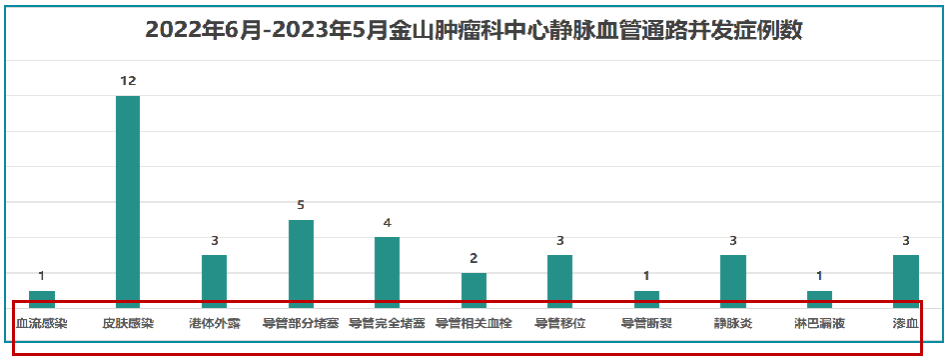

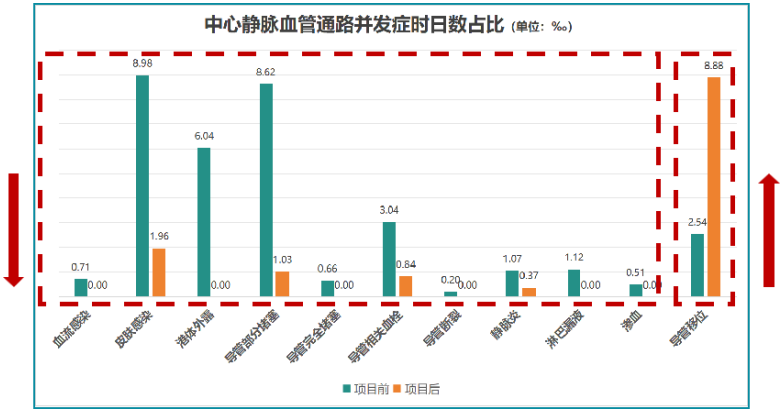

二、评估现状与需求 1.党中央、国务院把保障人民健康放在优先发展的战略位置 (1)健康中国行动—癌症防治行动实施方案(2023—2030年): 立足全生命周期,强调综合施策和全程管理,创新体制机制和工作模式。 (2)进一步改善护理服务行动计划 (2023—2025年):鼓励通过 信息化手段,为患者提供延续性护理服务,解决患者出院后的常规护理、专科护理及专病护理问题。 (3)中国医院协会患者安全目标(2022年版):第三条:加强有 效沟通;第六条:防范与减少意外伤害;第七条:提升导管安全。 2.静脉治疗是目前肿瘤患者综合治疗最常见的给药途径 抗肿瘤治疗过程中涉及静脉治疗的包括化疗治疗、免疫治疗及靶向治疗。在治疗过程中,刺激性药物对血管壁存在不可逆损伤,且治疗周期长,反复治疗可能性大。同时,由于肿瘤患者的疾病消耗,静脉营养支持治疗可为肿瘤患者提供营养底物,辅助治疗阶段。 3.中心静脉血管通路装置(CVAD)是安全、有效、可反复使用的输液工具 包括中心静脉导管(CVC)、完全植入式静脉给药装置(TIVAD)、经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)。 4.我科带管患者基数大、时日长、风险高 统计2022年6月—2023年5月我科中心静脉导管住院患者,根据《中心静脉导管穿刺记录本》、HIS一体化系统、EMR医患护理系统、中心静脉导管维护记录、其他临床病历资料,参照护理专业敏感指标统计出以下数据: 中心静脉血管通路相关并发症时日数占比=中心静脉血管通路相关并发症时日数总和/带管总日数×1000‰=33.5‰ 中心静脉血管通路相关并发症发生率=中心静脉血管通路相关并发症发生例次数/同期中心静脉血管通路留置总日数×1000%=1.93‰

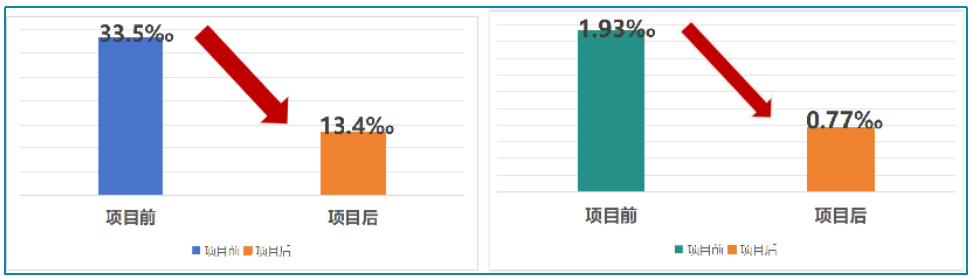

三、制定管理目标 1. 短期目标:根据组员能力自我评估及增降幅公式计算

(1)降低中心静脉血管通路相关并发症时日数占比。 目标值=现况值-(现况值×改善重点×组能力) =33.5‰-(33.5‰×0.8×0.75) =13.4‰ (2)降低中心静脉血管通路相关并发症发生率。 目标值=现况值-(现况值×改善重点×组能力) =1.93‰-(1.93‰×0.8×0.75) =0.77‰

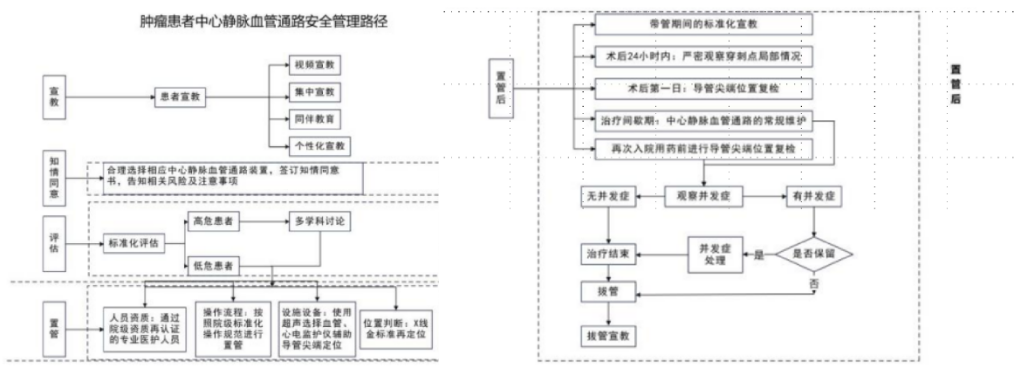

2.长期目标 (1)建立基于全面质量管理构建肿瘤患者中心静脉血管通路的全程管理路径。 (2)在全程管理路径的基础上逐渐形成标准化的作业流程。 四、设计管理流程 1.学习借鉴国内外现行管理制度、操作流程、技术规范 包括国内外指南、行标、共识,重医一院护理部制定导管相关流程及置管、拔管、观察记录单,院内静脉治疗团队建立统一的置管考核评价标准,PICC、输液港维护制度等。

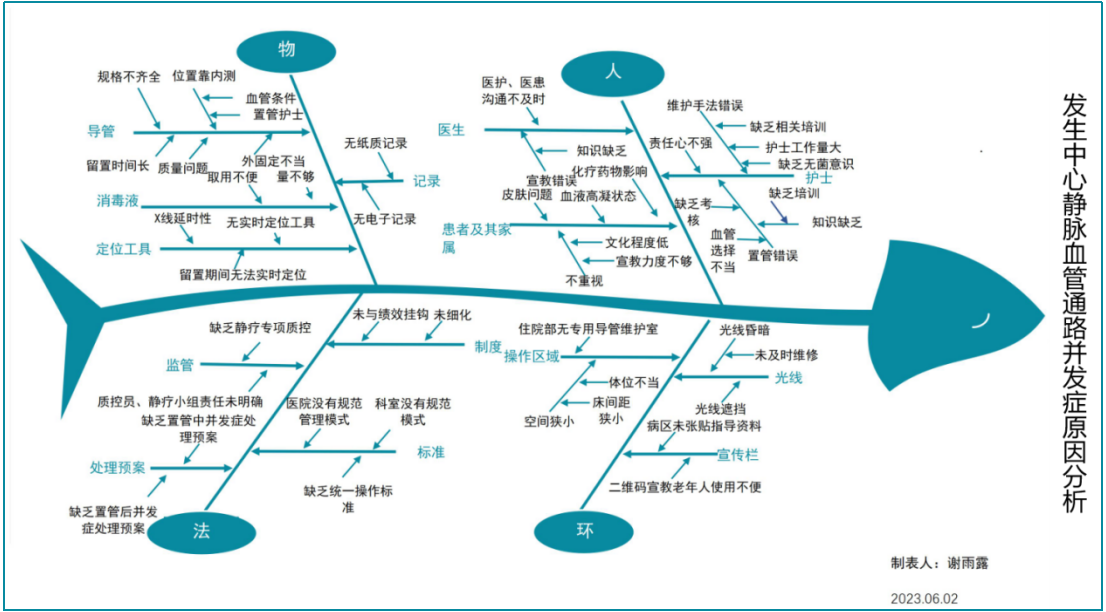

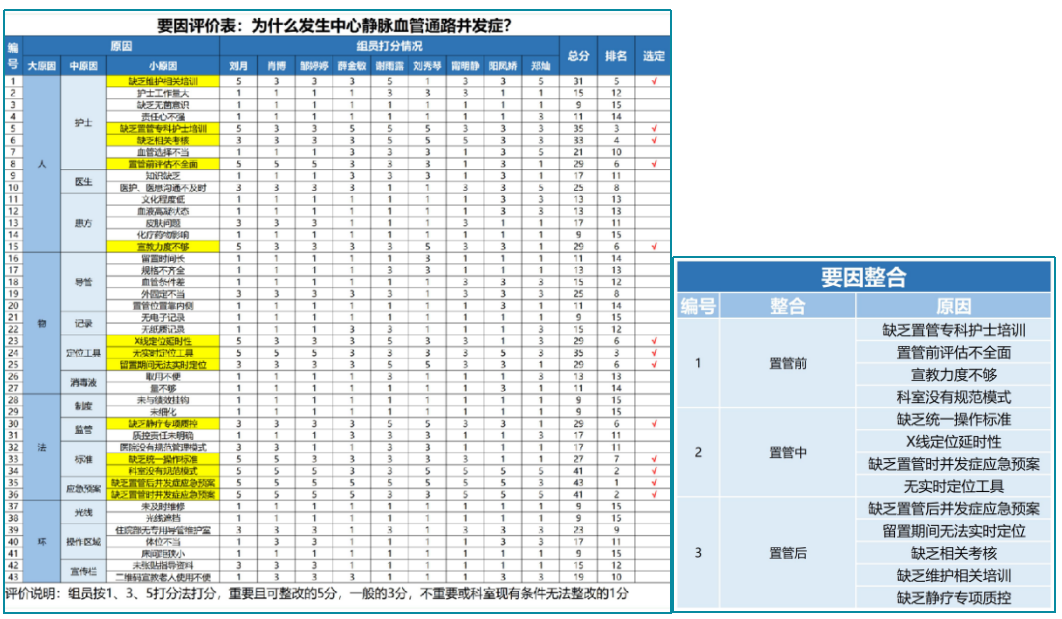

(1)针对中心静脉导管发生并发症的原因在组内进行头脑风暴,并制作鱼骨图。

(2)通过要因评价、真因验证,得出中心静脉导管并发症发生的 真因包括:置管前评估标准不统一;置管中无即时导管尖端定位技术;置管中标准执行不到位;置管后维护不到位。

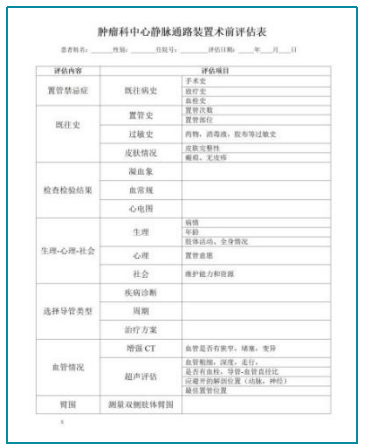

3.制定策略 基于全程管理模式,针对中心静脉导管置管前、中、后过程中导致并发症出现的真因进行对策拟定。 置管前: (1)基于循证多学科制定的置管前评估标准,制定置管前标准化 评估清单。 置管中: (2)应用新技术实现术中尖端定位,规范置管流程。 置管后: (3)优化导管维护流程,保障患者带管安全。 (4)修订8项中心静脉血管通路并发症处理SOP。 (5)多途径、精准化、个性化延续护理。 (6)应用ECG/3CG技术,精准化监测带管期间导管尖端位置。 五、制定相关规范与流程 1.肿瘤科中心静脉通路装置术前评估表

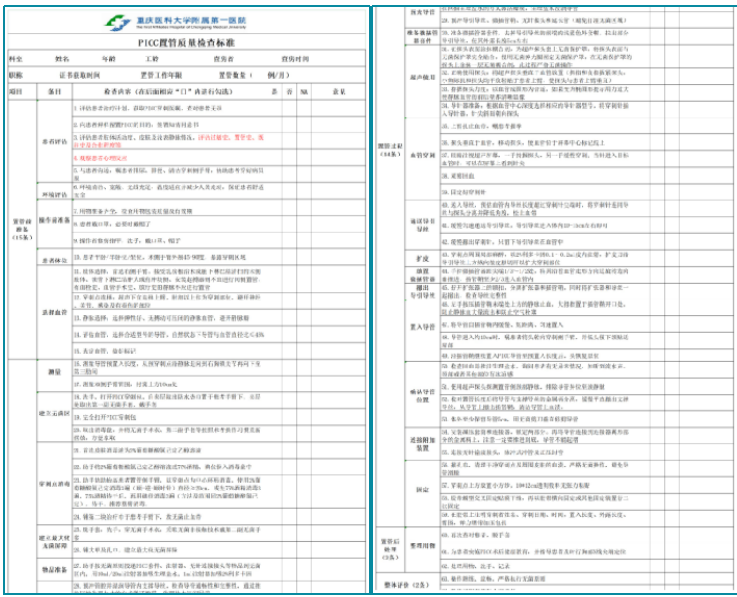

2.中心静脉血管通路穿刺标准化清单

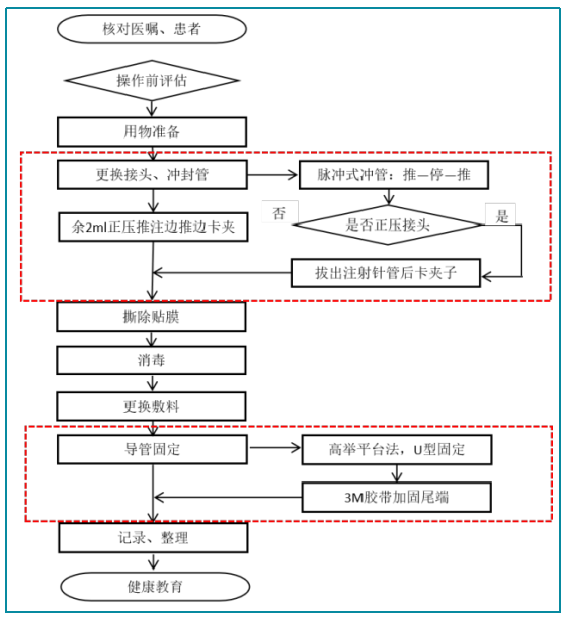

3.中心静脉血管通路精细化维护流程

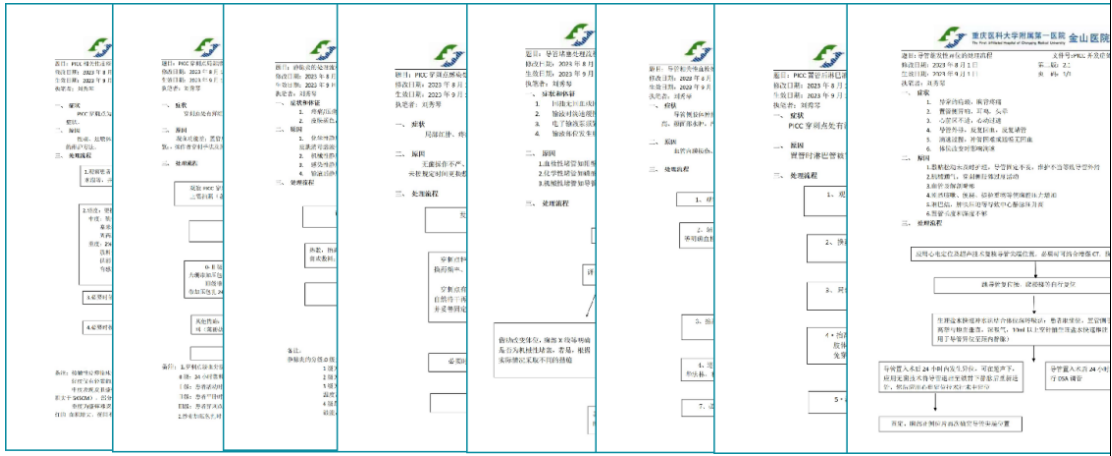

4.中心静脉血管通路并发症处理SOP8项

六、培训医护人员 对所有相关医护人员进行系统培训,包括理论知识与操作技能培训,定期进行再培训和考核。

七、实施管理方案 逐步推进实施,密切监测实施效果,根据反馈及时调整和完善方案。

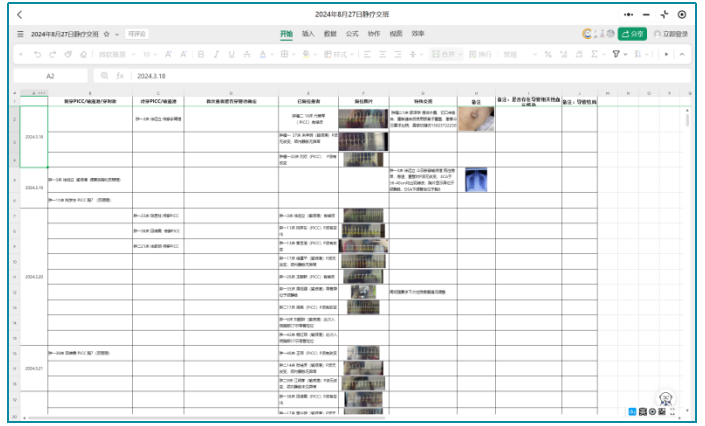

八、建立信息管理系统 1. 建立我科中心静脉通路患者档案,实现患者信息、导管使用情况、并发症等数据的电子化管理,便于数据分析和质量改进。 2.实施静疗护士交班制度,推进静脉治疗管理有效进行

九、持续质量改进 1.置管前标准化评估 置管前,静疗专科护士根据标准化评估清单,从既往史、治疗方案、静脉置管史、血管情况、检验项目、维护便利性六大方面评估置管必要性及置管风险,并告知患者相关并发症、置管及维护费用、体位要求等相关注意事项,结合患者意愿,签署置管同意书。 2.置管中操作流程标准化 置管中,两名有PICC置管证书且通过院内资质再认证PICC置管护士共同置管。过程中,严格按照操作规范置管,制作标准化置管视频,使用Sherlock 3CG端定位系统进行导管尖端定位,确保导管尖端位于最佳位置,即上腔静脉与右心房交界处(CAJ)或上腔静脉中下1/3处。术后立即行X线再次查看导管尖端位置。 3.置管后观察、随访及并发症的处理标准化 置管后,进行标准化宣教,内容包括置管后的穿刺点局部观察、导管观察、敷料观察、导管维护、日常活动及功能锻炼。 术后24小时内严密观察患者穿刺点局部情况,如血持续时间较长、出血较多,可使用藻酸盐敷料或透明敷料外叠加小纱布块加压包扎的方法止血。术后第二天,通过Sherlock 3CG尖端定位系统,再次判断导管尖端有无继发性异位。 治疗间歇期,静疗护士通过电话、微信、重庆专科护理小程序、院内“医渡云”随访平台等为患者提供延续护理,监督患者观察、维护导管,提醒患者及时处理并发症,再次培训静疗门诊护士关于各项并发症的识别及处理。 再次入院,用药前积极观察,行导管尖位置复检。若患者出现并发症,由多学科协作团队共同讨论。依据《输液治疗实施标准》、《静脉导管常见并发症临床护理实践指南》等,结合患者意愿、治疗要求对导位进行综合处理,最后组织静疗管理小组召开质控会议,利用鱼骨图深入分析导位发生原因,分析总结,提出相应措施,以不断优化管理方案。 十、患者教育 制定患者教育计划,提供导管相关和自我管理知识培训,加强患者依从性。

十一、建立随访机制 通过电话随访、“医渡云”随访信息平台、微信、重庆专科护理小程序点对点专人随访,监测导管长期并发症,评估患者生活质量。 十二、定期评估和更新 定期评估管理方案的整体效果,根据最新研究进展和临床实践经验更新管理方案。 |

取得成效 | 一、评价指标 我科2023年6月到11月置管83例,床日数10696天中心静脉血管通路相关并发症时日数占比下降至13.1‰,中心静脉血管通路相关并发症发生率下降至0.75‰,血流感染、港体外露、导管完全堵塞、导管断裂、淋巴漏液发生率为0,心腔内电图定位技术的应用有利于早期发现带管期间导管移位的发生,及时干预,避免继续进展。

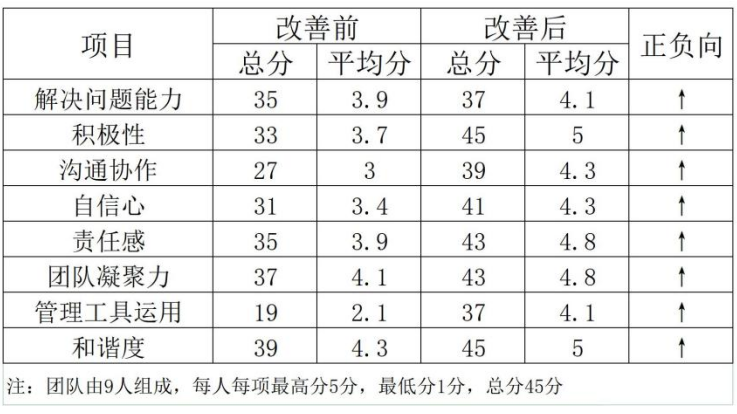

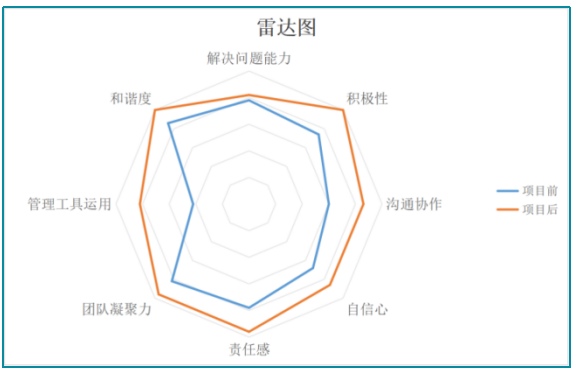

二、有形成果 1.肿瘤患者中心静脉血管通路安全管理路径 2.2023年重庆市继续医学教育项目:ECG/3CG腔内心电定位技术在PICC导管尖端定位的运用。 3.基层帮扶:2023年9月22日—23日,昌都市首届静脉治疗护理质量提升培训会授课;2023年11月26日,指导昌都市人民医院完成首例超声引导下成人PICC置管术。 4.获得实用新型专利2项,撰写文章2篇,制定标准视频2项。 5.修订并发症SOP8项,制作置管前评估标准清单1项。 6.申报3项新技术。 三、无形成果 1. 成员能力

2. 在市级会议上分享,重庆两江新区专科护理质控中心学术会议。

|

启示与推广价值 | 1.中心静脉导管带管过程中可采用心电监护辅助快速判断导管尖端位置。 2.加强多学科协作,优化导管相关急症处理流程。 3.关注带管期间导管并发症发生情况,早期识别安全风险,降低严重并发症的发生率。 |