患者安全实践典型案例 | 哈尔滨市第一医院:“1+N”全周期护理管理体系赋能北方缺血性脑卒中康复管理新模式

单位 | 哈尔滨市第一医院 |

案例名称 | “1+N”全周期护理管理体系赋能北方缺血性脑卒中康复管理新模式 |

背景/拟解决的主要问题 | 据《中国脑卒中防治报告(2023)》指出,我国40岁及以上人群缺血性脑卒中现患人数达869万,幸存者中约75%留下后遗症、40%重度残疾,可以说缺血性脑卒中已成为中国成人致死、致残第一位病因。据统计,30%-60%的卒中幸存者无法获得有效的康复服务,其中大部分只能是在住院环境中提供的,对于出院后需要康复治疗的患者,专业指导的程度是不确定的。 东北地区始终处于我国缺血性脑卒中发病率的第一位。哈尔滨市第一医院(简称市一院)作为最北部省会城市的卫生系统直属医院,每年接诊缺血性脑卒中住院患者达6000余人,其中3000余人留有后遗症,1000余人重度残疾,且发病人群呈年轻化趋势,因此,大量病患将面临长期带病生存、肢体失能致残等问题,许多家庭蒙受巨大的经济压力和身心痛苦,同时也增加了政府的支出。所以降低缺血性脑卒中患者致残率,给予此类患者群全周期护理管理已成为北方地区缺血性脑卒中康复管理工作必须啃下的“硬骨头”。 按照《中国卒中康复管理指南》缺血性脑卒中康复管理目标,发现缺血性脑卒中患者致残率、复发率较高。缺乏全周期康复管理的主要原因包括: 一、早期康复阶段(1个月内-医院神经内科、康复科管理或居家管理) 1.缺乏临床康复护理人才,具备康复技能的护理人员仅占神经内科护理人员的8%; 2.患者床旁康复管理启动时间较晚; 3.健康宣教内容少、形式单一,患者及家属主动开展康复训练的知识和能力匮乏; 4.离院前缺乏对患者/家属居家期间进行自我康复训练的专业辅导; 5.患者及家属缺乏信心,实施康复训练配合意愿不高; 6.出院前未建立专病患者管理档案,无法保证后期康复管理连续性; 7.缺乏居家期间实施自我康复管理的计划。 二、恢复期康复阶段(1个月后至半年内-医院康复科、医联体、护联体单位及社区内管理) 1.基层医疗机构康复护理人才严重缺乏(2014年之前基层医疗机构基本无康复护理人才),未做到康复护理同质化管理; 2.对于病情较为复杂的患者缺乏多学科护理团队技术支撑; 3.由于时间空间限制,对基层医疗机构的护理疑难问题指导缺乏实效性。 三、慢性期康复阶段(发病半年后-社区或带病生存期居家管理) 1.中风患者康复锻炼周期较长,居家期间缺乏专业康复护理指导及脑卒中健康宣教,本地区再复发率高达30%; 2.未能有效满足患者带病生存期的门诊康复训练需求; 3.未能解决行动不便的患者上门护理服务需求。 四、持续健康管理阶段(长期居家管理) 1.缺乏慢性病三级预防的专业人员管理,健康宣教覆盖面局限; 2.区域内缺血性脑卒中患者缺乏长期康复管理支持。 聚焦患者以上需求,在哈尔滨市卫生健康委员会支持指导下,以哈市护理质控中心为平台,发挥桥梁和纽带作用,哈尔滨市第一医院作为牵头单位,于2014年开始实施缺血性脑卒中康复管理,于 2016年在国内率先提出“1+N”全周期护理康复管理理念,并由医院院长、护理副院长、护理部主导,协调神经内科、康复科、门诊办、社区服务科、信息科、病案统计科组成项目架构,建章立制、分工协作开展此项目。 “1+N”中的“1”是依托哈市一院为辐射点,“N”是通过多维度网络架构(区域内三级医院、二级医院、基层医疗机构、家庭),确保健康管理全周期,多渠道(医联体、护联体、康复理疗健康中心、护理门诊、延续护理工作坊、家庭访视)保证康复管理全畅通,多举措(互联网+、志愿者+、智护联云平台)保障康复管理更高效,多形式(健康教育资料库、病房康复角、居家生活示训室)保障康复管理更互动。为全周期护理管理体系提供理论、方法、技术、培训、管理等方面支撑。 “1+N”全周期护理管理体系建设,提升优质护理服务的可及性和均等化水平,实现医联体、护联体同质化管理。有效减低缺血性脑卒中患者致残率及复发率,提高患者及家属康复训练参与度,构建预防-治疗-康复-长期护理的闭环管理,降低政府财政支出,提升患者满意度。 |

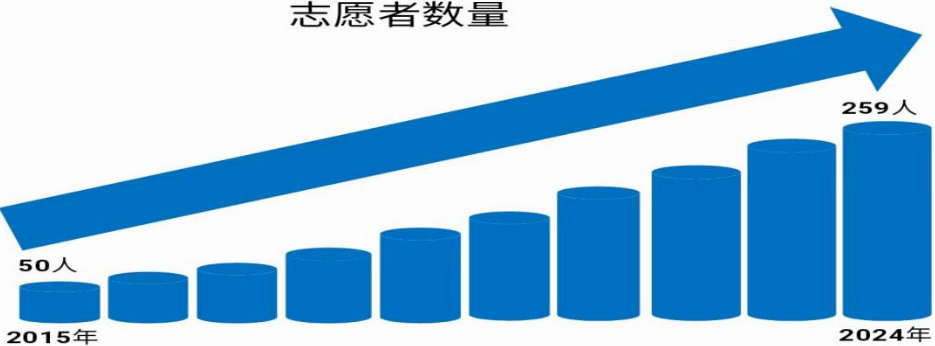

实践措施 | 一、早期康复阶段(1个月之内-医院神经内科、康复科管理或居家管理) (一)通过“请进来,走出去”,组建康复护理人才队伍 与香港护士训练及教育基金会达成人才培养意向,基金会选派老师来哈义务讲座,市属医疗机构100余名护理人员赴粤港康复培训,为开展康复护理提供人才支撑。 (二)成立康复护理志愿小组,建立“康复角”,将康复护理干预贯穿于住院始终。 1.我院率先成立康复护理志愿小组。包括神经内科、康复科52名成员,完善标准化流程,使患者在床旁第一时间(发病后24-72小时,病情稳定时)得到规范化康复护理服务,为降低致残率开启关键第一步。现康复护理小组已发展为259人,累计床旁康复护理33000余人次。

图1 康复护理小组成员数量对比 2. 建立病区“康复角”。护理人员就地取材,制作康复用具,让患者在神经内科“康复角”及时进行康复训练。 (三)汇总患者健康需求,借助信息化手段,患者通过手机端扫码进入健康教育资料库,自行学习健康知识,增加趣味性及参与度。 (四)建立居家生活示训室,模拟家中洗漱、餐饮等区域,指导家属从人流动线、功能分区、家具陈设、锻炼设备等方面搭建适用于患者生活起居及锻炼的安全空间设计,带动家属积极参与到患者安全管理中,避免二次伤害。 (五)进一步建设标准化340平方米康复训练大厅,提供器械训练、作业训练等专业康复训练,全程指导患者家属参与康复过程。 (六)健全延续护理工作坊工作制度和流程,出院前建立患者回访档案,畅通反馈渠道,全周期跟踪解决不同阶段护理问题。2014年-2023年建档16000余人,居家随访近4000次,电话随访37000余次,保证管理的连续性。 (七)开展家庭访视服务,使患者参与自我管理和安全管理 1.开展家庭访视和电话随访,指导家属居住空间进行改造,排除安全隐患,教会家属制作康复用具,降低家庭经济负担,带动患者和家属积极参与到安全管理中。 2.由护士、康复师和医师组成MDT团队,负责症状管理、用药管理、社区服务及资源等。2014年-2023年协调访视4000余人次。 创新点:此阶段以规范化康复护理人才队伍、信息化健康教育资料库、高效化康复角、标准化康复训练大厅、安全化居家生活示训室、延续化居家管理,保障早期康复效果,打通患者第一时间有效康复的堵点。 二、恢复期康复阶段(1个月后至半年内-医联体、护联体单位及社区管理) (一)以线上线下相结合方式为医联体、护联体及社区护理人员提供康复护理人才培训平台 1.康复护理团队深入全市及周边基层医疗机构,面向其医护人员和患者进行宣教指导。 2.通过在线直播间实现我院与基层医疗机构康复护理技能培训同步进行,重点突出“同质化”。 开展宣教、实操培训、义诊活动共计500余次,培训达20000余人次,有效提升基层医院康复护理水平。 (二)为基层医疗机构提供技术、人员、管理方面支持,帮助其建立康复科,设置康复训练大厅,患者就近完成康复,重点突出“便捷”。 (三)创新建立护理专享“智护联”云平台(蓝卫通),由护理部牵头,带领神经内外科、内分泌科等护士及PICC、伤口造口等专科护士组成MDT护理团队,以基层单位需求为导向,进行MDT远程护理会诊,制定个性化护理方案;定期深入基层医院开展多学科护理查房,促进优质护理资源下沉,一站式、全方位解决出院患者护理需求,重点突出“全面”。 (四)建立(36个)微信联络群,设置专人维护,专人对接,随时解决基层医院护理疑难问题,重点突出“高效”。 以一院带一片,盘活多种护理资源。帮扶基层医院开展恢复期患者康复护理6000余人,远程疑难病例讨论60余次,线上技能培训30余次,线下联合护理查房40余次,提高其健康管理能力,有效推进分级诊疗。 创新点:以医联体、护联体为桥梁、以智慧化建设(护理专享“智护联”云平台)为抓手、以线上直播间、MDT联合查房为措施促进优质护理资源下沉,实现分级诊疗及双向转诊,破解出院患者连续性康复护理需求的难点。 三、慢性期康复阶段(发病半年后-社区或带病生存期居家管理) (一)延续护理工作坊进行慢病管理、生活方式指导等,促进患者自我管理能力,确保获得全方位、全周期健康服务。 (二)医院整合康复科、针灸科、中医科等团队成立康复理疗健康中心,通过一站式诊疗服务,满足门诊患者群的康复需求。 (三)开启专病护理门诊及互联网+护理服务。整合专科护士优质资源,建立伤口造口、PICC等护理门诊;对于行动不方便的患者,提供互联网+护理服务,将专业、优质、个性化护理服务送到家门口。满足患者带病生存周期中并存疾病的护理需求。 创新点:延续护理工作坊畅通出院患者管理渠道,开启康复理疗健康中心、专病护理门诊及互联网+护理服务,解决患者带病生存周期的差异化护理需求的痛点。 四、持续健康管理阶段(长期居家管理) 以牵头单位为抓手,整合多方资源形成联动机制,提高公众对脑卒中康复理念的认知,实现脑卒中一、二、三级预防。 (一)我院作为省健康促进专委会及科普专委会主任委员单位,积极发挥带头作用,带动成员下社区、进家庭,通过多种形式传播健康知识,承担起健康人群及患者的预防保健工作,实现健康知识传播覆盖面最大化。 (二)我院作为中国南丁格尔志愿护理服务总队哈尔滨市护理学会分队牵头单位,也是东北三省唯一康复护理志愿服务团队,以专业的康复护理技术,承担患者的长期康复护理需求。 创新点:以护理专委会、志愿者+为纽带,提供专业化、多层次、广覆盖的长期健康宣教及康复指导,有效防止患者脑卒中复发,畅通脑卒中三级预防的卡点。 |

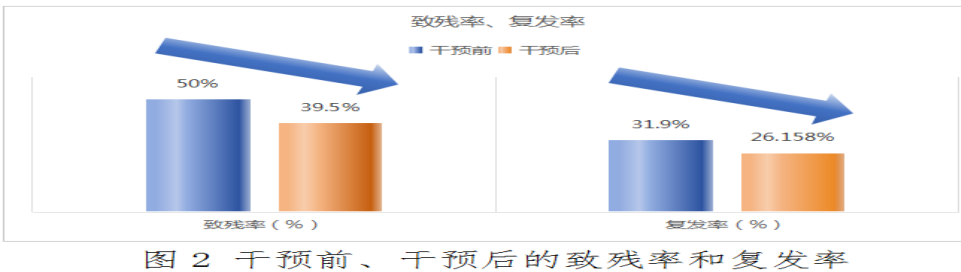

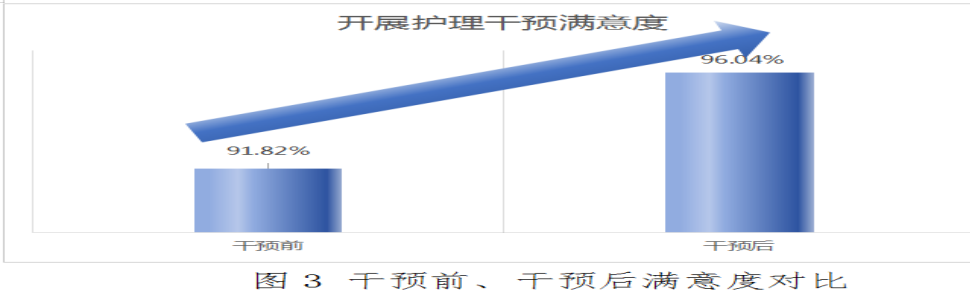

取得成效 | 一、以2014年-2023年病人数据统计分析,缺血性脑卒中患者致残率较干预前降低21%,复发率降低18%。减轻患者家庭负担,使更多患者能够回归家庭,重返社会,患者满意度提升至96%以上。

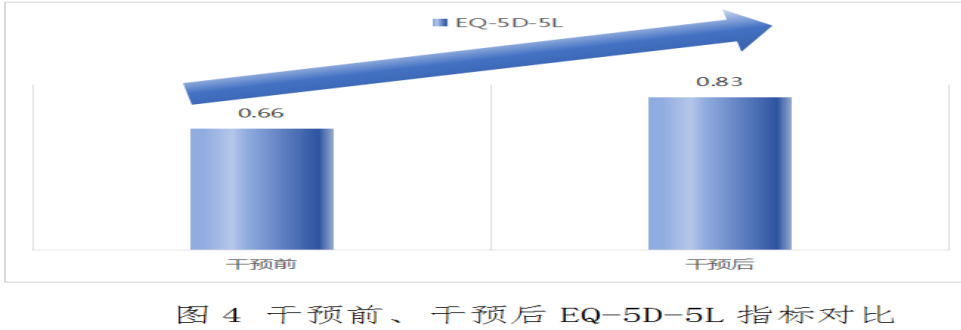

二、经过干预的中风后患者,随着时间的推移,欧洲五维健康量表的性能有所改善,EQ-5D由0.66提高至0.83。(数据来源于哈市一院与香港理工大学联合发表的论文)

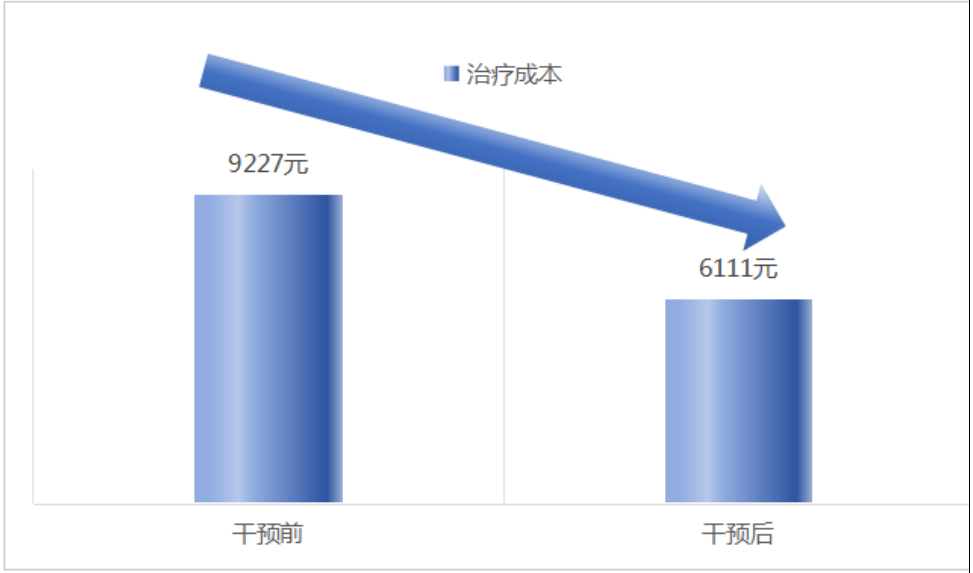

三、经过干预的患者,治疗成本由9227元降至6111元(数据来源于哈市一院与香港理工大学联合发表的论文)。

图5 经过干预的患者,治疗成本下降 四、有效促进临床专科护理人员发展,专科护士逐年增多,康复护理水平不断提升,增强护理人员职业价值感。 五、加速推进患者康复进程,缩短患者住院时间,降低卒中的再入院率,改善生活质量,降低医疗成本及政府财政支出。特别是对低收入人群。 六、有力推动优质护理资源下沉,帮扶区域内基层医疗机构开展康复护理工作,培养大量康复护理技能人才。 七、将三甲综合医院专业优势与信息化建设充分融合,打破时空壁垒,高效解决基层医院疑难护理问题。 八、整合优质护理资源,调动医联体、护联体及社区各方参与积极性,构建预防-治疗-康复-长期护理的可持续、可复制全周期康复管理模式,有效预防控制缺血性脑卒中发生、发展及复发。 九、为达到可持续发展,由护理副院长带领护理部,制订激励政策,将延续护理专项资金补充到科室奖金,在外出进修学习等相关方面给予优先待遇,充分调动护理人员的积极性。 十、带动护理科研发展,与香港理工大学合作开展科研工作,发表SCI论文两篇。 十一、2017年“康复天使在路上”项目获哈尔滨市优秀志愿服务项目,“深化优质护理、改善护理服务”优秀护理成果奖。 十二、我院牵头的中国南丁格尔志愿护理服务总队哈尔滨市护理学会分队获“2016-2017年度先进志愿服务队”及“2018年度中国护士志愿精神贡献奖”。 十三、2018年“爱在身边——真情助老服务”项目获中国红十字总会志愿服务发展计划项目。 十四、2018年“家门口的爱”项目获首届哈尔滨市女性社会组织公益创投大赛优秀奖。 十五、2019年黑龙江省护理学会首届康复护理个案大赛二等奖。 十六、2023年《卒不及防》入围国家健康委举办的2023新时代健康科普大赛决赛。 十七、哈尔滨市电视台多次对康复护理工作给予报道。 |

启示与推广价值 | 1. 有效的机制管理,保障项目的可复制性及可推广性。由医院院长、主管护理副院长牵头组成项目团队,实施过程中不断完善康复管理的制度、流程,不断健全激励机制,明确各方职责,加强全流程质控,保证项目的可复制性及可推广性。 2.不断提升基层医疗机构的护理服务水平。发挥三甲医院在全周期管理中的主导作用,通过优质护理资源提质扩面,均衡护理发展规划布局,护联体资源共建共享,形成完善的缺血性脑卒中患者全周期管理新模式。 3.多学科协作提高缺血性脑卒中全周期康复管理的效率。缺血性脑卒中患者带病生存期较长,多种疾病共存,采取多学科、多维度评估,规避单个学科护理盲点,共同推进专科护理门诊、多学科护理会诊,合力解决疑难复杂患者的长期管理。 4.深入推进数字化产业与全周期康复管理的融合。充分利用信息化、智慧化建设,开展线上复诊、护理咨询,互联网+护理服务、定制化护理方案,为患者提供线上线下一体化全方位全周期护理服务。 |