患者安全实践典型案例 | 广西医科大学第二附属医院:降低早产儿入院低体温发生率

单位 | 广西医科大学第二附属医院 |

案例名称 | 降低早产儿入院低体温发生率 |

背景/拟解决的主要问题 | 早产儿由于体表面积与体重的比率大,皮肤不成熟,皮下脂肪减少,血管舒缩功能不良,缺乏寒战反应,在围产期容易受到寒冷压力的影响。体温过低与葡萄糖消耗增加有关,由此引起的低血糖和低氧血症会导致代谢性酸中毒、肺血管收缩和呼吸衰竭。新生儿体温过低与死亡率和发病率增加有关。尽管在围产期重症监护方面取得了进展,但低温仍然是一个重大挑战,国外研究报道,44.0%~56.1%早产儿在出生后5min及转运途中会出现低体温,并且早产儿体温每下降1℃,死亡率相应增加28%。 世界卫生组织将早产儿低体温分为三类:体核温度36~36.4℃为轻度低体温,32~35.9℃为中度低体温,低于32℃为重度低体温。低体温可能会导致早产儿脑缺血缺氧、低血糖、呼吸衰竭和迟发性败血症等一系列并发症。此外,早产儿低体温还与多种长期不良结局相关,包括认知发育迟缓、运动障碍、听力损伤等。国内研究显示,早产儿低体温发生率为6.29%~66.3%。 调查广西医科大学第二附属医院新生儿科 2022 年收治早产儿共586 例,入院5min内首次测量体温,<37周早产儿发生低体温(肛温<36.5℃)171例,早产儿低体温发生率为29.2%。171例发生低体温的早产儿中,中度低体温3例,无重度低体温,其余168例均为轻度低体温。 分析早产儿发生低体温事件后,入院首次动脉血气pH值<7.35发生率达73%,经皮血氧饱和度<85%发生率达28%。且发生低体温的早产儿当中,有65例合并发生了新生儿呼吸窘迫综合征、新生儿高胆红素血症、新生儿低血糖症、新生儿休克等并发症,早产儿低体温并发症发生率为38%。 为了提高早产儿的生存率并获得良好的救护结局,新生儿科自2023年1月起采用QCC(质量控制圈)方法,找出新生儿低体温的主要影响因素,并基于PDCA(计划-执行-检查-行动)循环开展持续改进。质量改善小组由新生儿科主任医师1名、新生儿科医生2名、新生儿科护士长1名、新生儿科护理骨干6名以及产科护士和手术室护士各2名组成。 组员分工如下:新生儿科主任负责统筹全局,制定计划并协调各部门之间的合作;新生儿科医生则负责总结早产儿低体温管理中的漏洞,提出问题并落实改进措施;而新生儿科护士、产科护士和手术室护士则负责实施这些措施,并向医生提出反馈建议;管理人员则负责监督各部门的计划执行情况,找出问题并进行PDCA循环改进。通过多学科团队协作和持续改进,旨在减少早产儿入院时低体温的发生率,从而降低其死亡风险。 |

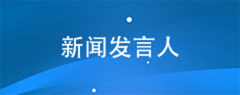

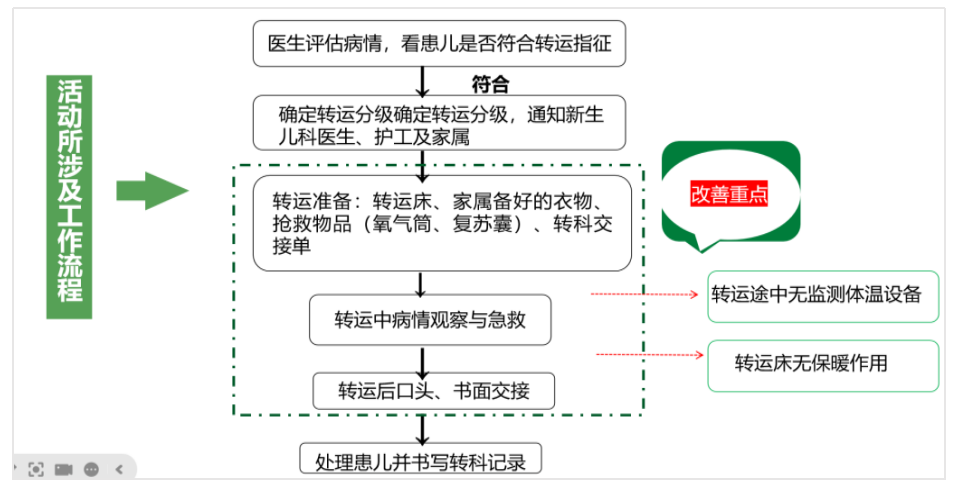

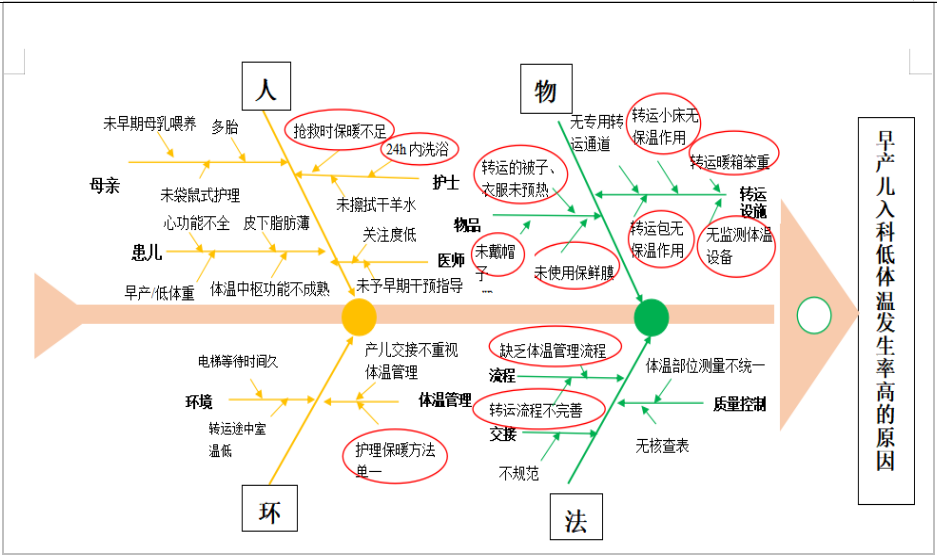

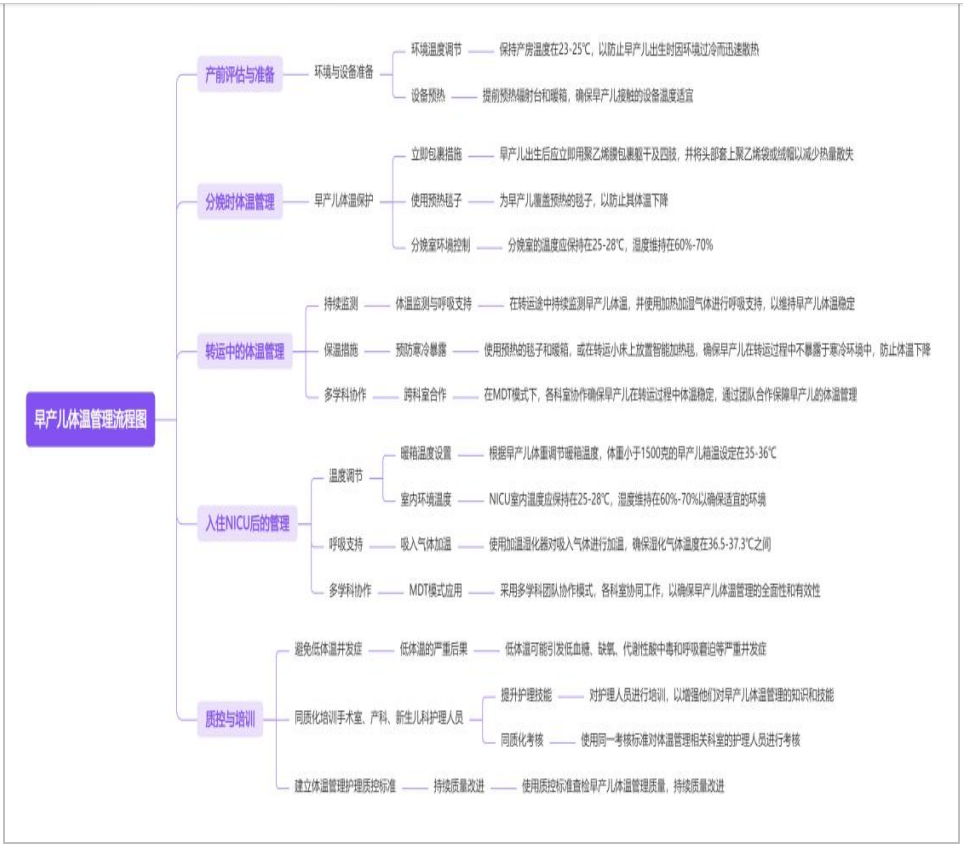

实践措施 | 把握现状与要因分析:早产儿低体温的发生原因较为复杂,主要包括发育不成熟等生理因素,以及一系列外在因素。从生理角度看,早产儿自身调节体温的能力较弱。而外在因素方面,生后接触的环境温度较宫内温度降低,这是一个重要因素。初步复苏耗时过长,会使早产儿长时间暴露在相对低温环境中;使用设备温度过低,也会影响早产儿体温保持。此外,产妇因素及疾病状态也可能对早产儿体温产生影响。 通过绘制现况流程图并进行统计,发现本院早产儿低体温主要影响因素有多个方面。生后未佩戴帽子,导致头部热量散失较多;转运小床无保暖功能,无法为早产儿提供适宜的温暖环境;未预热转运所需物品,使得早产儿接触到的物品温度较低;转运时保暖方法单一,不能有效维持体温;医护人员重视程度不够,可能在操作过程中忽略了保暖措施;转运流程不完善,使得整个转运过程中存在诸多保暖漏洞,这些因素共同作用,增加了早产儿低体温发生的风险。 设定目标:至 2023年12月,将早产儿低体温发生率降低至10%以下。

图1 改善前我院产科/手术室娩出新生儿转运流程

图2 早产儿发生低体温原因分析鱼骨图

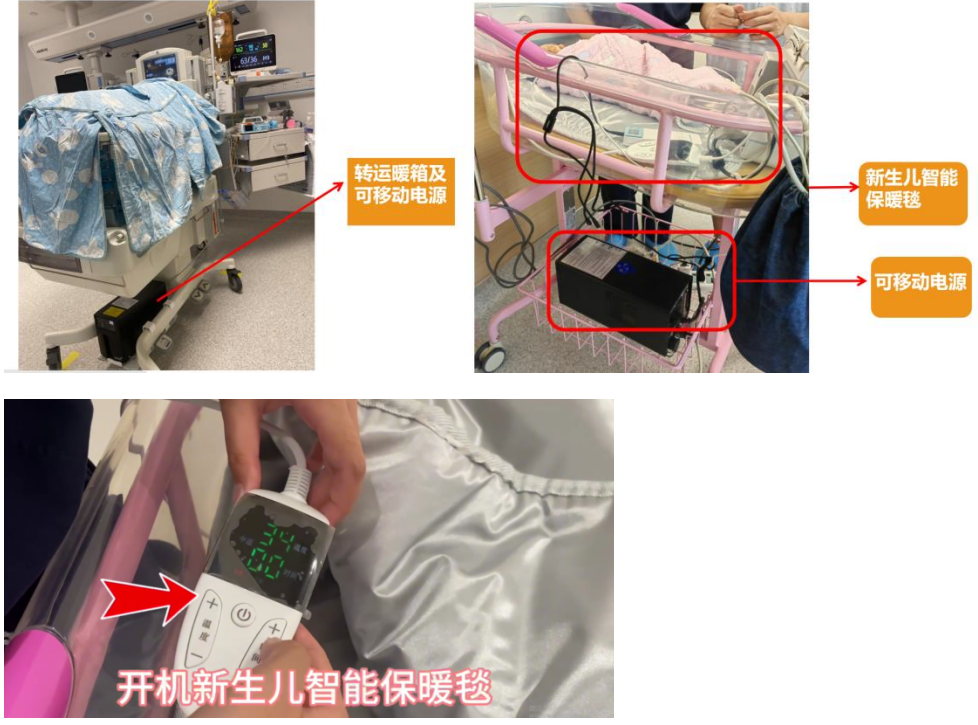

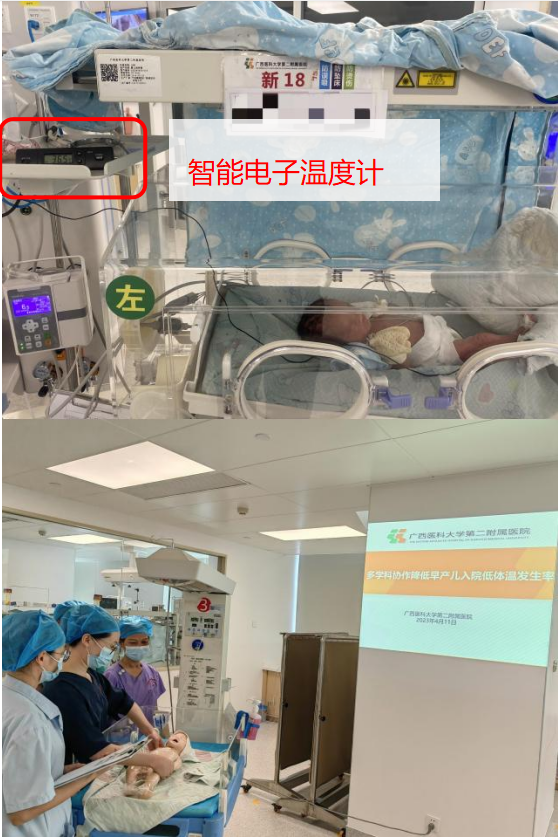

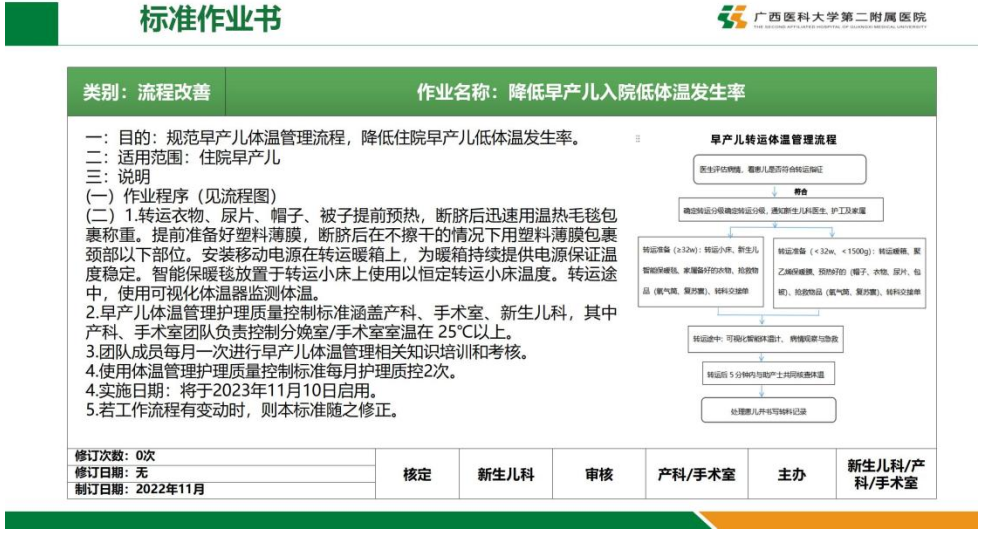

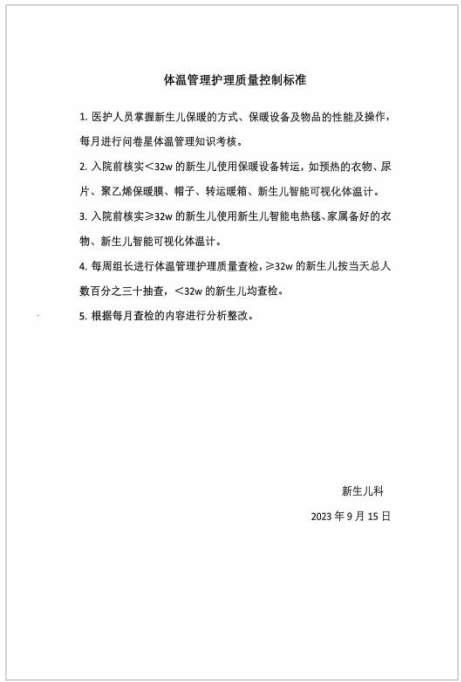

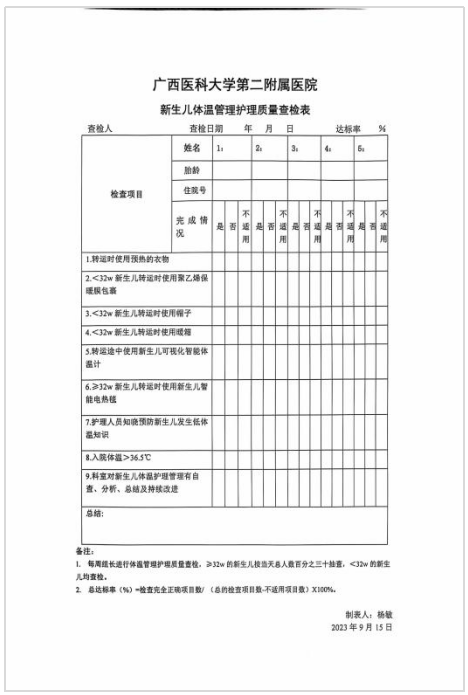

图3 早产儿发生低体温原因柏拉图 注:红圈内为根据80/20原则得出早产儿入科低体温发生率高的主要原因 制定多学科协作早产儿体温集束化管理策略:改进转运工具,增加保暖措施;制订早产儿体温管理护理质量控制标准,增加早产儿体温监测设备;改善早产儿转运流程;基于PDCA落实持续改进措施等。 1.改进转运工具,增加保暖措施 (1)在转运前,提前预热早产儿将要接触的所有物品,包括衣物、尿片、帽子和被子,以确保在断脐后能够迅速用温热毛毯包裹早产儿进行称重。减少早产儿在出生后的热量流失,维持其体温稳定。 (2)准备好塑料薄膜,并在断脐后立即用其包裹早产儿的颈部以下部位,不需擦干。有效防止热量通过蒸发和对流方式散失,维持早产儿的体温。 (3)设备科协助设计、安装移动电源在转运暖箱上,以确保转运暖箱在转运过程中能够持续供电,保证其在转运期间的体温稳定。 (4)设计并制作早产儿智能保暖毯,放置于转运小床上使用,以恒定温度保持早产儿的舒适和安全。这种智能毯子能够实时监测和调节温度,确保早产儿在转运过程中不会因环境变化而受到不良影响。 2.制订早产儿体温管理护理质量控制标准,增加早产儿可视化体温监测设备 (1)制订早产儿体温管理护理质量控制标准,涵盖产科、手术室和新生儿科。产科和手术室团队负责控制分娩室/手术室的室温在25℃以上,以确保早产儿在出生时不会因环境温度过低而发生低体温。 (2)在转运途中,使用可视化体温监测器来实时监控早产儿的体温,确保其体温维持在安全范围内,从而降低低体温的发生率。 (3)制订详细的体温管理护理质量控制标准,包括早产儿出生前、出生时以及转运过程中的各项保暖措施。例如,使用聚乙烯膜包裹早产儿躯干及四肢,并使用加热至37℃的湿化气体进行呼吸支持。 (4)定期对团队成员进行早产儿体温管理相关知识的培训和考核,以提高护理人员对早产儿体温管理的认知水平,并确保各项措施的有效实施。 (5)使用表格式早产儿体温管理质控表,对手术室、产科、新生儿科医护实施同质化标准。 3.多学科干预,改善早产儿转运流程 (1)新生儿科医生参与产前咨询:新生儿科医生关注产妇孕周、产妇风险和剖宫产风险,评估胎儿宫内情况,了解胎儿出生后可能发生低体温的概率,与产科医生讨论诊疗计划后组织新生儿科医护提前1天制订转运计划,准备转运用物。对于急诊分娩的早产儿,制定相应的急诊早产体温管理应急方案,新生儿科长期配备完好备用状态的转运的温控设备、转运暖箱、转运的保暖物品。 (2)沟通分娩时的处理细节:新生儿科医生在产前需要跟产科团队沟通好分娩时的早产儿体温管理细节,进行生后初步复苏和复苏时的具体分工,例如何时、何人给早产儿戴帽、覆盖塑料薄膜和包裹包被等处理细节。 细化产房/手术室转运流程,按胎龄进行不同的转运措施,新生儿出生前 30min 即预热转运暖箱及包被,并准备好呼吸机以防突发状况。生后根据新生儿胎龄、出生体重和体温设置暖箱温度及湿度,待新生儿生命体征稳定适合转运时,将其用预热的包被包裹后迅速转入暖箱。对于极低出生体重儿,或者胎龄<30周的早产儿,以高级暖箱替代复苏辐射台,断脐后直接置于暖箱上进行复苏,减少后续搬运环节。同时,转运过程中进行实时的体温监测和管理,对于转运前或过程中患儿体温小于36℃时,提高转运设备或转运暖箱温度2℃,每年12月-3月(广西年均温度最低的四个月)转运时暖箱预热温度提高2℃。此外,由于不同胎龄的皮肤不显性失水有很大的差异,不显性失水增加会加重低体温的发生,因此,对于不同胎龄的早产儿转运的湿度,团队制定不同的胎龄和温湿度设置表,将其贴于暖箱表面,可随时参照进行调设。转运途中需及时观察新生儿状况,做好随时需抢救的准备。提前沟通后勤服务,确保转运电梯随时可用,院内转运路程畅通无阻。 (3)对小组成员、科室医护人员同质化培训防范低体温管理流程。 4.持续质量改进,降低早产儿低体温发生率 (1)每月对多学科医护人员进行低体温相关知识的专业培训,提高医护团队对早产儿体温管理重要性的认识,并将体温管理行为细致化、个体化及规范化,并每个季度进行极早产儿从出生、复苏及转运过程的多学科演练及总结问题持续改进。 (2)逐步制定和细化早产儿转运暖箱操作流程、早产儿出生1小时内保暖操作程序、复苏单元温度管理流程等标准化流程,对多学科的科室相关人员进行同质化培训和演练,定期由护士长采用核查表对实际操作情况进行评分和人员考核。 (3)移动护理机(Personal Digital Assistant,PDA)可随时查阅早产儿体温表,每个月导出早产儿入科低体温发生率,相关临床科室及时回溯性数据分析,统计早产儿体温管理关键监测指标。以信息化建设促进临床质量改进和提升。

图4 早产儿体温管理流程图

图5 改善转运工具 图6 体温管理相关知识培训

图7 降低早产儿入院低体温发生率标准作业书 图8 体温管理护理质量控制标准 图9 体温管理护理质控查检表 |

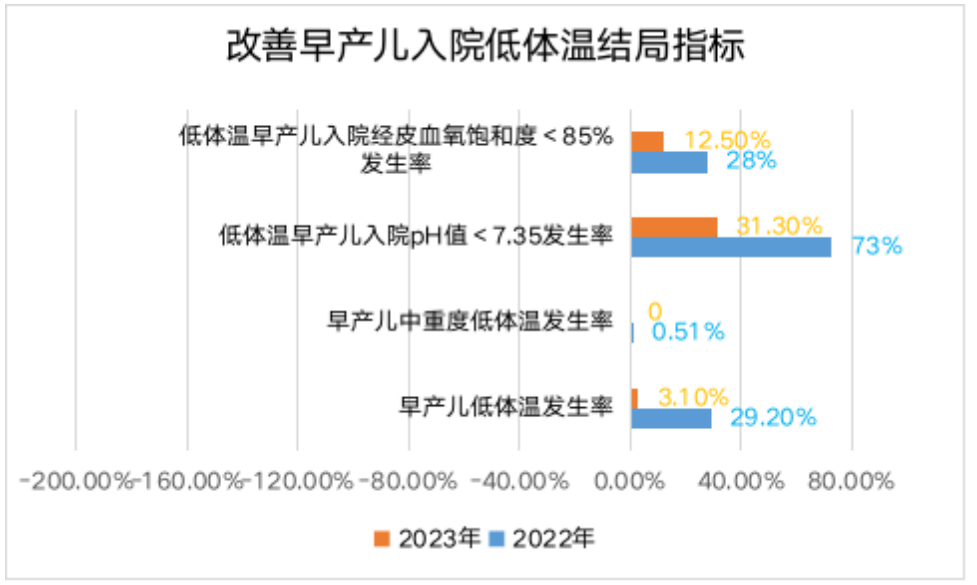

取得成效 | 经过项目实施,新生儿科、产科、手术室医护人员对新生儿体温管理的认识加深,形成了适合本院实际情况、可执行性强的管理规范,取得如下成效: 1.主要结局指标 早产儿低体温发生率:2023年1月—12月新生儿科收治新生儿520人,<37周早产儿入科发生低体温16例,早产儿低体温发生率3.1%,明显低于2022年指标值(29.2%)。 2.次要结局指标 (1)早产儿中、重度低体温发生率:2023年我院早产儿中、中度低体温发生率为0,低于2022年指标值(0.51%) (2)低体温早产儿临床并发症发生率:2023年低体温早产儿临床并发症发生率为25%,低于2022年发生率(38%)。其中2023年发生低体温的早产儿,pH值<7.35发生率为31.3%(2022年为73%),经皮血氧饱和度<85%发生率为12.5%(2022年为28%)。 (3)未出现新生儿高体温(T>37.5℃)。

图10 结局指标一览表 3.过程指标 (1)医护人员新生儿体温管理知识考试得分:新生儿科全体医护进行新生儿体温管理知识考试,培训前平均分为72.5分,培训后平均分为88分(80分为合格)。 (2)早产儿体温管理情况质检结果:使用早产儿体温管理护理质量控制标准对早产儿体温管理情况进行质量查检,2023年1月达标率为18%,在项目实施后2023年6月达标率为54.2%,2023年12月达标率为95.8%。 |

启示与推广价值 | 1.构建早产儿黄金1小时路径化救护模式 建议医院建立早产儿黄金1小时路径化救护模式,搭建以产科、手术室、新生儿科为主的多学科诊疗平台,建立主次分明、统筹整合的路径化救护流程,在产前准备、产房或手术室有效复苏、转运、NICU 监测与生命支持等环节实施连续性、规范化的救护措施,从而提高救护效率与质量。 2.实施全面的早产儿体温管理质量控制 使用相同的技术标准对产科、手术室、新生儿科进行同质化培训及考核,从而确保救护模式的实施质量。医院应组织产科、手术室、新生儿科每年进行情景模拟演练,确保救护模式的实施质量。将早产儿体温管理质量控制标准纳入日常护理质控,产科、手术室、新生儿科全面实施质量控制。 3.推动早产儿体温标准化精细化管理 建议编写《早产儿体温管理工作指引》,从管理制度、理论背景、防范措施、质量追踪表、评估与记录等方面对临床早产儿体温管理工作进行全面梳理和完善,相关临床科室开展早产儿体温管理专项培训以及家长宣教工作。 4.设计早产儿低体温预警评分系统 该系统应综合考虑胎龄<32周、出生体重低于1500g、双胎妊娠分娩、低Apgar评分、分娩室温度不适宜、分娩过程中使用麻醉或止痛药物、出生时需要复苏以及冬季出生的极早产儿等多个风险因素,并通过早期识别和干预来预防低体温的发生。 5.推动早产儿体温管理信息化建设 建议医院在PDA嵌入《早产儿体温管理质量追踪表》,从环境与用物准备、评估与处置、早产儿体温管理知识培训、保暖辅助设备使用4方面,通过在PDA上表格式、勾选式地对早产儿体温管理防治措施落实情况进行床旁实时督查与指导。 通过数据的及时提交,后台自动保存及运行数据,显示各维度、各条目落实率。每个月导出早产儿入科低体温发生率,方便相关临床科室及时回溯性数据分析,统计早产儿体温管理关键监测指标。 6.建议建立早产儿全程管理线上系统,出院后持续追踪管理 对早产儿出院后进行追踪管理,及时进行家庭教育及健康宣教,如早产儿居家温度调节、儿童保健知识等,收集及分析低体温发生早产儿的再入院率、生长发育等情况,通过精细化管理和家庭参与,可以提高早产儿的生存质量和远期健康。 7.促进早产儿体温管理的研发设计和创新,推动其临床应用的转化 目前早产儿的体温管理细节仍较为烦琐,程序复杂,容易疏漏,尤其是缺乏一体化的体温保护设施和设备,例如连体式、便捷以及智能化的保暖衣物或包被的研发和设计等,未来可以向实时监测、智能化、自动化调设保暖毯,无线体温监测贴片、红外体温监测系统等,实现早产儿体温的实时、连续的监测,提高监测的准确性和便捷性,并推动其临床转化和应用。 |